【引用:ホンダ】ホンダと日産は2025年初頭、米国EV市場の競争激化を背景に対等合併を協議したものの、経営権を巡る主導権争いでわずか2か月で決裂した。しかし同年11月、両社は再び協力の場へ戻り、今度は合併や資本提携を完全に排除した「米国市場特化型の生産同盟」を模索し始めた。独自生存が難しいという危機感を共有した結果、経営層が直接参加する定例協議を再開し、建設的で実務的な協力関係の再構築へ舵を切った。

【引用:日産】今回の協議では、過去のような感情的対立を避け、「必要な領域だけ協力する」という実用主義的なアプローチが前提となっている。議論の中心は米国市場での競争力確保に置かれ、北米向け車両とパワートレインの共同開発、日産の低稼働工場を活用したホンダ車の委託生産、そしてバッテリーや主要部品の共通化による大規模コスト削減が検討項目に挙がっている。協力範囲がプラットフォームまで広がれば、実質的な「生産同盟」へ発展する可能性も指摘される。

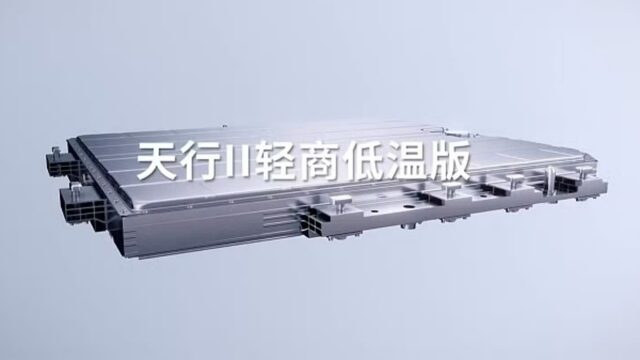

【引用:BYD】両社が再び手を組む最大の背景は、中国勢、特にBYDの急成長である。2024年の販売台数では、BYD(約376万台)がホンダ(約343万台)と日産(約300万台)をいずれも上回り、日系メーカーの競争力に深刻な警鐘を鳴らした。政府支援を背景にした強力な垂直統合と圧倒的な価格競争力を前に、ホンダと日産は従来の事業構造では太刀打ちできないとの危機意識を強めている。

【引用:ホンダ】加えて米国政府の保護貿易強化も協力再開の直接要因となった。米国が日本製完成車に15%の追加関税を課したことで、ホンダは約25億ドル、日産は約18億ドルの損失が発生すると推定される。これにより両社は、現地生産体制を協力によって強化し、関税リスクを回避する必要性に迫られた。またIRA(インフレ抑制法)の税控除要件を満たすためには北米調達比率の引き上げが不可欠であり、部品調達網の共有は競争力維持のカギとなる。

【引用:日産】電動化・自動運転を含む次世代技術の開発には巨額のR&D費用が必要であり、単独での対応は非現実的になりつつある。日産が推進する経営再建計画「Re:Nissan」においても、プラットフォームやバッテリーの共通化は最重要戦略の一つと位置付けられる。ホンダとの協力によって技術開発費を分担し、規模の経済を獲得することは、両社の生存戦略そのものに直結する。

【引用:日産】こうした外部要因の累積により、ホンダと日産は「経営権の独立」を保ちながらも、最も切実な領域だけを共同で進めるという現実的な選択をした。中国EV勢の急伸、米国の関税・IRA圧力、そして電動化コストの増大という三重苦を前に、国内二大メーカーが生き残りのために築く新たな「生産同盟」が、今後のグローバル自動車市場にどのような影響を与えるのか注目が集まる。