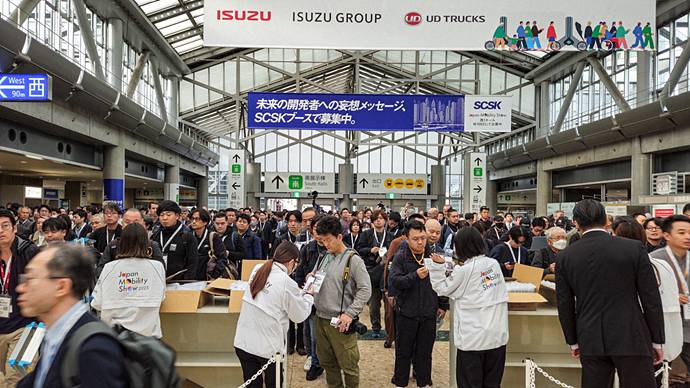

【引用:自動車記者協会】日本自動車産業が再び世界の舞台で存在感を示そうとしている。かつて「ガラパゴス化」と揶揄された閉鎖的な開発体質を脱し、独自の創造性を武器に再起を図る姿が見えてきた。ジャパンモビリティショーでは、単なる自動車展示会ではなく「モビリティ・ソリューション」を提示する場へと進化し、各社が未来像を競い合った。

【引用:自動車記者協会】なかでもトヨタの展示は象徴的だった。ランドクルーザーをベースにした電動車椅子、障害者のダンスを支援する歩行支援ロボット、そして小学生の通学を守る自動運転ポッド。いずれも「社会課題の解決」を前面に掲げ、技術の意義を再定義する提案だ。特に通学ポッドは、日本で小学校低学年の交通事故が多いという現実に基づく具体的な発想として注目を集めた。

【引用:自動車記者協会】配送ロボットや自動運転カプセル、家族型コンセプトバンなど、奇抜ながらも温かみのある発想が並んだ。いかにも日本的な可愛らしさと遊び心が感じられた一方、展示場を見渡しても量産に直結するモデルは少なかった。ショーでの存在感と、現実市場との乖離。このギャップこそ、今の日本メーカーが乗り越えるべき最大の壁である。

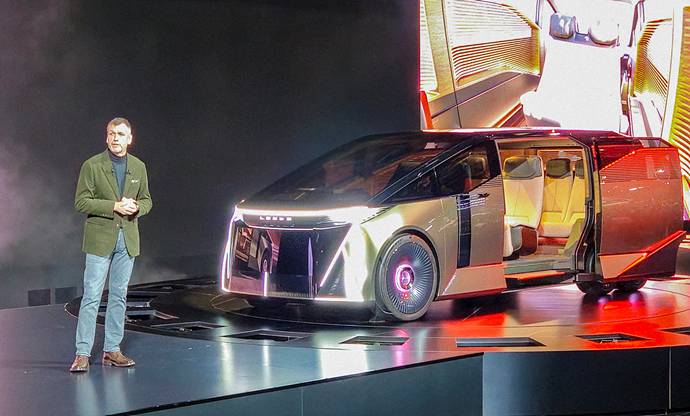

【引用:自動車記者協会】レクサスは「高級セダンの時代は終わった」と宣言し、6輪バンや1人乗り自動運転三輪車といった新しい形のモビリティを提示した。さらに電動スーパーカーやドローン搭載クーペなど、未来を感じさせるコンセプトを次々と披露。だがそれらはいずれも夢の領域に留まり、実際の市場導入計画は見えてこない。

【引用:自動車記者協会】マツダは再びロータリーエンジンの復活を示唆し、スバルは往年のラリー魂を蘇らせるデザインを打ち出した。センチュリーはロールス・ロイスに挑む新しい高級クーペ像を掲げたが、量産化の目処は立っていない。華やかな舞台の裏で、依然として量産できない創造性という課題が横たわる。

【引用:自動車記者協会】そんな中で唯一、現実的な方向性を示したのがホンダだった。ホンダは軽EV「スーパーN」を発表。価格や航続距離は未公表ながら、量産を前提としたデザインと完成度を見せた。小型・低価格車を守るという日本の原点を思い出させる取り組みとして、国内外のメディアから評価を受けた。

【引用:自動車記者協会】今回のショーで明らかになったのは、日本メーカーが想像力のターボを全開にしたという事実だ。保守的と評された時代を経て、再び「欲しい」と思わせるモビリティを作り出す意志を取り戻しつつある。しかし、想像力だけでは市場を奪還できない。実際に公道を走るクルマとして具現化してこそ、本当の反撃が始まる。

【引用:自動車記者協会】中国勢が猛烈な勢いでシェアを拡大する今、日本に求められるのは「構想力」ではなく「実行力」だ。コンセプトカーがショーケースで終わるのか、それとも新時代の象徴として走り出すのか。その答え次第で、日本自動車産業は再び世界の中心に返り咲くか、それとも創造的孤島に留まるかが決まるだろう。