運転席に無い理由

小さくても重要

意図的に省かれた装備

運転中、ふとした瞬間に疑問を抱くことがある。「なぜ助手席や後部座席には天井にグラブハンドルがあるのに、運転席には無いのか?」。実はこの構成は、国産車・輸入車を問わず多くのモデルに共通しており、高級セダンや大型SUVでも例外ではない。見落とされがちだが、これは偶然ではなく、明確な設計思想に基づいた意図的な省略である。

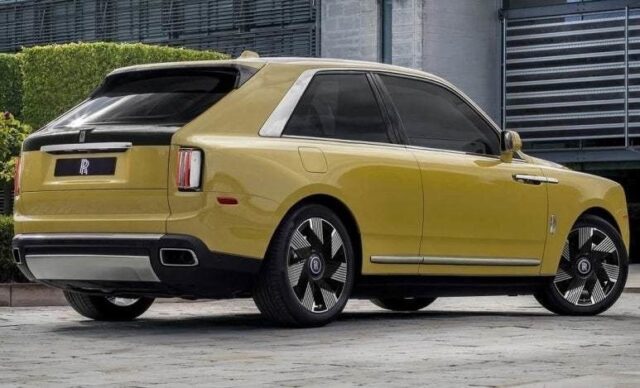

グラブハンドルは一見地味な部品に見えるが、乗員が乗り降りする際や、急な加減速の際に体を支える重要な役割を担う。特に車高の高いSUVや、子ども、高齢者、妊婦など体力に不安のある人にとっては、無くてはならないサポート機能だ。中にはBピラー内側までグリップを設け、安全性と利便性を強化した車種も存在する。

運転中の危険を招く可能性

安全性を優先した設計判断

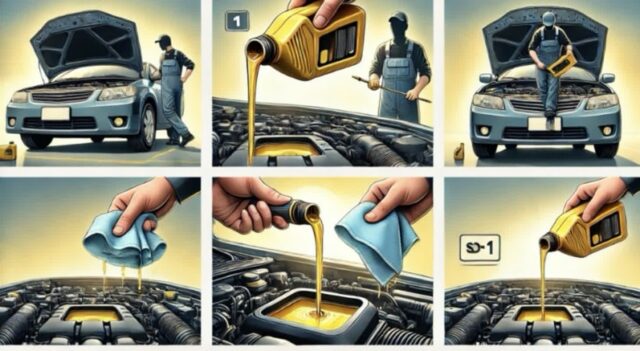

それほど有用な装備であるにもかかわらず、なぜ運転席にだけ設置されないのか。その理由は明快だ。運転中に手が無意識にグリップへ向かうことで、ステアリング操作が一瞬遅れ、重大な事故を招くリスクがあるからだ。ドライバーにとって最も重要なのは常にハンドルを両手でしっかり握っていること。グラブハンドルが運転の妨げになる可能性がある以上、省かれて当然とも言える。

さらに設計上の観点からも、グラブハンドルの設置は適さない。多くの車両ではAピラーや天井にサイドエアバッグが搭載されており、この空間に異物があると、展開時の妨げとなる恐れがある。万が一の衝突時にエアバッグが正しく開かず、乗員の安全が確保できなくなる事態を避けるためにも、あえて“無い”ことがベストという判断が下されている。

役割に応じた設計

省略に宿る哲学

実際、運転席にはグラブハンドルが無くても、ドライバーはステアリングホイールを使って体勢を保持できる。対して助手席や後部座席の乗員は、クルマの動きを制御できないため、グラブハンドルに頼る必要がある。乗員の役割と環境に応じた設計が、そのまま装備の有無に反映されているのだ。

こうした設計ひとつからも、クルマが単なる移動手段ではなく、人命を預かる機械としていかに慎重に設計されているかが伝わってくる。便利そうに見える装備が意図的に省かれている背景には、安全性と合理性の両立という、自動車メーカーの哲学が宿っている。